Hacía un frío que pelaba en Madrid. Salí del aeropuerto arrastrando mi maleta con ruedas y me lo pensé dos veces antes de coger un taxi. Siempre cogía el metro. Pero eran las 11:30 de la noche y al día siguiente había que madrugar. Como excepción, me subí a ese taxi. Se me había olvidado por qué me gusta tanto el metro hasta que nos adentramos en la ciudad y empecé a ver los edificios de diez plantas marcados por la luz, definidos contra la noche como fondo, llenos de vida, llenos de historias, aparentemente fríos, mecánicos, geométricos.

Y, con esa visión golpeando mi retina, empecé a divisar una historia, dentro de otra historia, dentro de una de esas habitaciones iluminadas que, de repente, apagó su luz e inició un viaje por cuentofilia…

Continuar leyendo «La maldición»

Érase una vez que se era, como todas las cosas que han existido y existirán, un alguien cansado y dubitativo. Energético y alegre. Sonriente y nervioso. Un alguien siempre alerta y siempre dormido. Un alguien especial para alguien más. Un alguien que gozaba de las pequeñas cosas y veía el mundo a través de unas rendijas. Un alguien dulce, suave y delicado. Un alguien fuerte y enamoradizo.

Lucas se despertaba cada mañana y, por el rabillo del ojo, veía cómo María se levantaba y, torpe, se quitaba el pijama, atravesaba el pasillo de lado a lado medio dormida, se iba a la ducha, traía el desayuno a la mesa de la habitación, miraba el ordenador, se vestía, se lavaba los dientes, se despedía tiernamente, no sin antes dejarlo todo listo, y se marchaba.

Así de lunes a viernes.

Los fines de semana dormía más.

A Lucas le gustaba verla dormir. La miraba durante la noche, mientras ella dormía y él hacía sus cosas y se preparaba, mientras recogía, mientras comía… Ambos tenían los horarios cambiados y se veían poco, pero cuando se veían era precioso. A veces pensaba que ese momento luminoso se parecía al de esa película en la que los amantes vivían una maldición y no podían verse bajo forma humana, pues él se convertía en lobo de noche y ella en halcón durante el día… La habían visto juntos alguna vez en la tele de la habitación. Lucas recordaba las lágrimas de emoción que ella había derramado al ver a los amantes unidos… era tan bonita. Si María supiera…

A Lucas también le gustaba mucho dormir. Pero dormía de día porque desarrollaba la mayor parte de su actividad durante la noche. Había tantas cosas que hacer y en tan poco espacio, en tan poco tiempo, que no podía permitirse ni una sola distracción. Pararse era pensar. Y pensar era cobrar consciencia de su situación, de su realidad… Estar triste era un lujo que no podía permitirse. Por él y por María.

Pero ya llevaba varios años intentando arreglarlo. Lo había probado de todas las maneras posibles y ninguna había funcionado. Se sentía como una rana a la que nadie quiere besar. Sabía que en algún momento algo rompería su maldición particular. Pero , ¿cómo podría sacar el príncipe azul que llevaba dentro si nadie le echaba un cable?

Aquel día Lucas no pudo evitarlo. Se sintió cansado y dubitativo. Triste, no podía evitar ver el mundo a través de unas rendijas… Se tumbó de lado, como solía hacer. Pronto llegaría la luz. Y su turno para dormir. Y sentiría que ella despertaba. Y la notaría más cerca que nunca. Se fue durmiendo, muy despacio, mirando el mundo a través de las rendijas de luz que dejaban pasar sus ojos.

Así fue como Lucas se marchó.

A la mañana siguiente María se levantó y, torpe, se quitó el pijama, atravesó el pasillo de lado a lado medio dormida, se metió en la ducha, llevó el desayuno a la mesa de la habitación, miró el ordenador, se vistió, se lavó los dientes y, como cada mañana, fue a cambiarle la jaula a Lucas.

Pero esa mañana Lucas no se movía. María se extrañó un poco al notar que ni siquiera le hizo caso al trocito de manzana que le había puesto la mañana anterior. No…

Hubo un momento en que el tiempo se frenó.

Un momento en que María sintió cómo su corazón se rompía en mil pedazos.

Un ahogo desde lo más profundo.

Y unas lágrimas tenaces e irrefrenables.

María tenía diecinueve años y hacía cuatro que le habían regalado a Lucas.

Probablemente le había llegado la hora. Probablemente, para ser un hámster, había vivido una vida plena y llena de comodidades. Probablemente.

Y sin embargo, María lo había visto siempre tan energético y alegre, tan sonriente y alerta, tan capaz de gozar de las pequeñas cosas, tan dulce, suave y delicado. Tan fuerte y enamoradizo…. Que incluso llegó a pensar en él como en un amigo al que contarle sus cosas. A veces lo sorprendía mirándola fijamente, alzado sobre sus dos patas, como llamándola. Y ella dejaba correr su imaginación y soñaba con amantes separados por malvadas brujas. Tal vez sólo pidiera comida. O tal vez estuviese intentando hacerle saber que, dentro de aquel diminuto ser peludo, había otro ser atrapado que, como en la película, quería salir de aquella jaula, romper una maldición…

Porque érase una vez que se era, como todas las cosas que han existido y existirán…

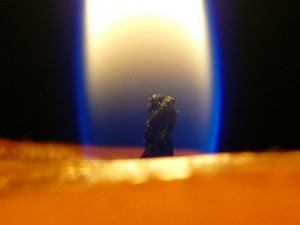

Madrid seguía helada. Dejábamos atrás los edificios altos, fríos e impersonales. Pisos, ventanas, vidas… Sobre el techo de una de las viviendas, en un enorme bloque de pisos, se veía el reflejo de la luz emanada por la televisión. En otro una luz cálida. Una cortina amarilla. Una vela… Se me cerraron los ojos y empecé a pensar en alguien que, de noche, sólo vería esos reflejos desde su pequeño rincón. Alguien como Lucas.