La estrella llegaba al final de su vida.

Si las estrellas pudieran sentir, pensar o elaborar cadenas de palabras (en inglés, porque como en toda la ciencia ficción, si hay visita de extraterrestres, hablan en inglés… Pues esta ficción, aunque sin extraterrestres, no va a ser menos)… Como decíamos, ¿qué ideas asaltarían a esta gigante roja que empezaría en breve a perderse para dejar de ser un objeto y pasar a ser miles de ellos?

Las partes empezarían a tomar conciencia, a discurrir, a sentir los efectos de la reciente muerte en sus recientes vidas. Un ciclo salvaje e impertérrito. Hermoso y cruel. Un ciclo cargado de incógnitas y de variables.

Nuestra estrella había disfrutado de una larga vida. Es lo que ocurre cuando se tiene una masa relativamente pequeña. Las estrellas con hasta ocho veces la masa del Sol tienen una prolongada y pacífica existencia. Al contrario que sus primas, las estrellas masivas, que tienen una vida corta y explosiva (la vida loca, que se le llama).

Durante la fase de secuencia principal (es decir, su vida normal) la estrella mantiene un estado de equilibrio estable gracias a las dos fuerzas que se contrarrestan: la presión que nace del interior de la estrella, que tiende a expandirla, y la gravedad que tiende a comprimirla. Estos dos procesos hacen que se alcance un equilibrio hidrostático: la estrella parece tener un flujo estable, por lo que deducimos que está en fase de equilibrio (esto le va a durar, pero luego se vuelve una desequilibrada…).

Pensemos en nuestra estrella como en una especie de cebolla compuesta por capas de elementos químicos (como toda la materia que conocemos, tan poquita en el universo, lleno de vacíos y de energías y materias oscuras e invisibles… ¿sabían que la materia que conocemos es sólo un 4 por ciento de todo el universo? Una minucia…).

Nuestra cebolla particular ha pasado su vida consumiendo el hidrógeno del núcleo (su combustible principal) y transformándolo en helio. En ese ejercicio de fusión, el hidrógeno pasa, principalmente, por el proceso de reacción protón-protón… Dos veces. Así como suena: “protón-protón”.

Les explico: es como si hubiera una tremenda fiesta e invitásemos al hidrógeno (hay truco, le hemos quitado un electrón). En principio, debido a que se tienen “yuyu” (es decir, como tienen la misma carga se repelen, como los imanes) los protones no se relacionan nada de nada. Pero imagínense que subimos la temperatura y la densidad, tal y como ocurre en el núcleo de la estrella. Pues los núcleos de los hidrógenos, es decir, los protones, se fusionan de dos en dos hasta quedar bien pegaditos por la fuerza fuerte (que no es lo contrario a la “debilidad débil”, que eso no existe, aunque sí existe la “fuerza débil”, por muy contradictorio que suene… cosas de la física). Pero estas relaciones son muy inestables… menudo carácter tienen. De manera que uno de los protones, molesto, se convierte en neutrón, generando un núcleo de deuterio. Por si fuera poco (y no me preguntéis por qué) esto ocurre dos veces. Por el camino se han cansado y han gastado energía, generando un positrón (esta fiesta tiene cada vez más gente) y un electro-neutrino.

Pero eso no es todo. La locura se apodera del personal y el deuterio choca con un protón. Eso libera un fotón gamma (¿este de dónde ha salido?) y genera un isótopo de helio. Y como fiesta llama a fiesta, otro isótopo de helio se acercará, formando un núcleo de helio con dos protones y dos neutrones (¿en el mismo espacio caben todos?), liberando a dos protones sobrantes (aaahhh, eso decía yo) y soltando una energía que ya la quisieran los radiadores de mi casa…

Menudo fiestón.

Y así millones de años.

Agotador.

Sin embargo… llega un momento fatídico en que se agota el hidrógeno, ese elemento elemental (querido Watson), y todo ha pasado a convertirse en helio. Dicen los libros de ciencia que la estrella llega a una etapa llamada de “envenenamiento por helio”… Imagínense, ese núcleo donde antes todo era jolgorio, ahora es tan solo helio… ¿se le pondrá voz de pito? (Menos cachondeo, ¿eh?). Dado que en el núcleo no queda chicha, la fusión pasará a producirse en una capita más externa de la cebolla donde aún, ahí sí, queda hidrógeno.

¿Qué efectos tiene que la actividad de fusión haya cambiado de capa? Pues que la cebolla, aparentemente, engorda y pierde temperatura, volviéndose más roja.

¡A-JA-JÁ! ¡Por eso se les llama gigantes rojas!

Pues sí, muy bien, premio para la persona humana lectora. Pero todavía no hemos llegado. Tranquilidad…

Ahí sigue nuestra estrella, enfriándose paulatinamente, hasta que llega a un punto en que no puede enfriarse más… y para compensar ese “pelete” que ha empezado a adueñarse de su atmósfera estelar, empieza a hincharse cual globo, convirtiéndose, esta vez sí, en una magnífica, enorme y gigantesca gigante roja (valga la redundancia). La estrella ha multiplicado su tamaño por tropecientosmil. Es el principio del fin, y ha dado comienzo una etapa difícil de unos millones de años de deterioro… El apretado núcleo de la estrella, donde antes no había más que fiestas y fusiones, es ahora un mar de dudas… Los elementos que antes permanecían ocultos salen ahora a la superficie y empiezan a dejarse llevar…

¿Que por qué?

Porque una vez que ha terminado de hincharse en esta primera fase… ay amigos… empieza a quemar el helio de su núcleo. El centro de la cebolla grita “¡Ignición!”, y otra vez a volverse locos. Todo empieza a tambalearse. Ya no es una gigante roja (qué manía con las etiquetas…), porque ahora… está en una fase de “apelotonamiento rojo”. Un momento… -interrumpe airada la estrella-.

– ¿Apelotonamiento rojo? ¿Esto es una broma? O sea, paso por una etapa en la que se me acaban las pilas de hidrógeno, engordo y me enfrío (que no veas la rasca que hace aquí arriba), atravieso uno de los momentos (en millones de años, menos mal) más duros de mi vida… ¿y me llamáis “apelotonamiento rojo”? Venga ya, esto es tener mal gusto y lo demás son pamplinas…

La estrella nos vuelve la espalda (si es que tienen espalda, claro) enfurruñada mientras murmura palabras ininteligibles. Apelotonamiento rojo en efervescencia y helio. Esto es un sinvivir. Un sinvivir que puede durar millones de años. Otra vez. Esta muerte, como la vida, es muy lenta…

Ahí hemos dejado a la estrella, en sus disquisiciones, fusionando el helio en carbono. (¡Anda, otro invitado más!). También hay berilio por ahí (un elemento duro y bastante tóxico, mejor mantenerse alejados). Luego el carbono se transformará en oxígeno, el oxígeno en neón, el neón en magnesio… todo seguirá así mientras haya helio.

Pero ahora es cuando yo me pongo triste, porque contar estas cosas tiene su lado triste, no se crean… Se nos acaba el helio, incluso el de las capas exteriores…

– Y ahora qué- la estrella se ha vuelto hacia nosotros con una cara muy provocadora, claramente irritada.- ¿Ein? Ahora qué, narradora, ¡venga, dinos qué pasa!

Ay, estrella, no me mires así, en jarras, toda enfadada… Pues ¿qué va a pasar? Lo que pasa siempre… te volverás a hinchar, llegarás a una etapa que se conoce como “rama asintótica de las gigantes” (asintótica, no asintontica”), brillarás como nunca has brillado en un canto del cisne impresionante, llegará el dragado, es decir, los elementos de tu interior saldrán al exterior, mostrándonos tus más profundas intimidades, perderás masa y te volverás inestable (con ese humor no me extraña) y, como cebolla marchita, empezarás a librarte de tus capas exteriores…

Sólo tu blanco corazón permanecerá, rodeado de preciosas nubes de polvo y gas que habrás ido soltando en este camino hacia tu bello final.

– Ah -silencio-. Pues vaya… -más silencio-. Pero tú no has venido aquí a contar cómo me muero, ¿no?

Efectivamente. Esto es solo parte de la historia. Yo he venido aquí a hablar de un misterio misterioso. Todo el mundo se fija en la pobre estrella (vale, no me extraña, es un momento muy duro y a nadie le hace gracia convertirse en una enana blanca… por cierto, ¿sabían que, teóricamente, el siguiente paso tras ser enana blanca es convertirse en enana negra? Sin embargo, parece ser que es necesario taaaaaanto tiempo para que esto ocurra, que el universo es tan joven que aún no ha dado tiempo a que ninguna enana blanca se convierta en enana negra… Eso, o son tan negras que aún no las hemos encontrado).

Volviendo al meollo. La estrella, pena, dolor, triste adiós, sí, pero nadie parece darse cuenta del momento vital que están atravesando… las motas de polvo.

¿Cómo que qué motas de polvo? Almas de cántaro, ¿pero no les estamos diciendo que desde el núcleo de la estrella, por diversos efectos, se están expulsando las capas de cebolla de la estrella al exterior? ¿Y en forma de qué se creen que están liberándose? ¡¿De chuleta?! ¡No! (Déjenme calmarme…).

Veamos: la atmósfera de la estrella nunca ha dejado de estar en movimiento. Hemos dicho que nuestra protagonista ha estado hinchándose y lanzando al espacio la materia, haciendo que, al final, perdiese todo su contenido, convirtiéndose en una enana blanca. Como aquí nadie se está quieto, la propia enana blanca emite una radiación que influye en esos elementos que antes formaban las capas y que, ahora, generarán una maravillosa nebulosa planetaria (no va de planetas, es que quien lo descubrió tenía un telescopio muy básico y pensó que había planetas, pero no. En realidad es una muerte estelar, suena feo, pero luego lo arreglo).

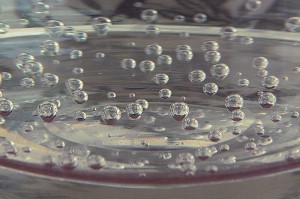

Intenten rebobinar… Vayamos justo al momento en que la estrella empieza a hincharse. No se lo van a creer, pero estrellas como nuestra protagonista son verdaderas fábricas de polvo cósmico. Un polvo compuesto por diminutos granos que viajan hacia el medio interestelar y juegan un importante papel en la evolución de los objetos astronómicos, ya sean galaxias o embriones de planetas (sí, apelotonamientos de materia que acabarán formando planetas). Y aquí está el misterio: lo mismo que sabemos casi con total certeza cuál es el proceso que vive una estrella en su núcleo cuando empiezan las fases finales de su vida, desconocemos cómo se forman los granos de polvo y qué les pasa en su viaje.

Los tenemos ahí delante, nos concentramos en lo que le pasa a la estrella, y a esos recién nacidos, ni caso… Olvidamos que el espacio interestelar está lleno de las cenizas de estrellas fallecidas (no lo estoy arreglando) compuestas por partículas de gas y polvo que, reiniciando un proceso de millones de años, empiezan a interaccionar. El grano de polvo parece ser el mecenas, el anfitrión y el transportador de esas interacciones, además de formar parte de los discos que rodean a las estrellas, generando los componentes básicos de las rocas a partir de las cuales se forman los planetas sólidos.

¿Qué les pasa a los granos de polvo que nacen cuando la estrella empieza a hincharse y a dejar escapar su material? Hay unas cuantas cosas que sí sabemos. No las voy a contar todas, pero, por ejemplo, aunque sabemos que casi todos los elementos se generan en el núcleo de una estrella, también sabemos que hay algunos que no: como contábamos, en el núcleo, cuando el helio empieza a fusionarse, pasa directamente a carbono y oxígeno… ¿Qué pasa con los elementos intermedios, con el berilio, el boro y el litio?

Pues estos elementos no se forman en las estrellas. Cuando son lanzados fuera, los pepinazos de rayos cósmicos (que andan por ahí sueltos a su aire, y no se sabe con certeza cuál es su origen) les alcanzan, desintegrando el carbono, el nitrógeno y el oxígeno y dando lugar al nacimiento de estos elementos.

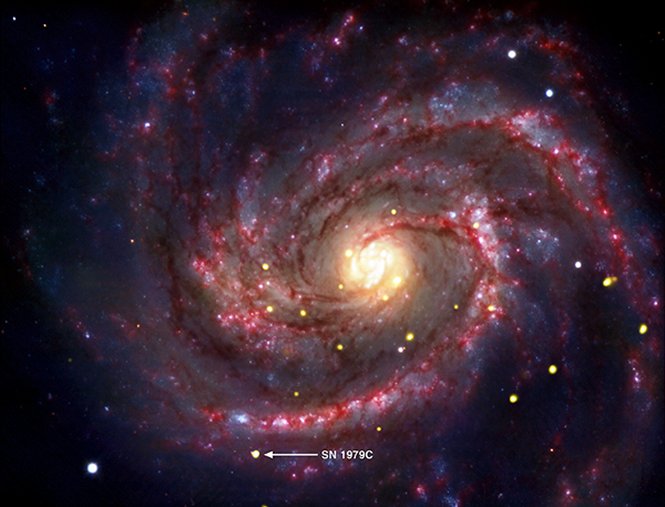

Interesante, ¿verdad? Pero intuyo que se están liando. O yo me estoy liando. Es que esto del ciclo eterno de la vida es muy cansino. Solo les pido que se queden con una cosita: el polvo primigenio (siempre he querido decir esta palabra tan pomposa, “primigenio”) solo puede formarse en las recónditas y cálidas regiones de estrellas evolucionadas (un eufemismo para decir en el corazón de estrellas viejunas) como la que ha protagonizado nuestra historia, o en las explosiones de sus primas, las estrellas gordotas, que acaban estallando como supernovas.

Nuestro polvo estelar empieza entonces un viaje iniciático que le llevará, primero, a superar una carrera de choques en sus primeras etapas, nada más desprenderse de la estrella; a enfrentarse con los fotones ultravioletas que tienen muy mala UVa (pillen el chiste); a luchar contra las partículas energéticas (rayos cósmicos, rayos gamma, dándolo todo en una lid sin par); a defenderse en la fase de creación de los planetas, donde todos tienden a quedarse pegados; y, finalmente, a no sentirse solo cuando llegue al medio interestelar y flote, aislado, en un semivacío en el que parece (y digo “parece”) que nunca volverá a estar acompañado. De la multitud a la soledad…

¿Se dan cuenta de todo lo que viven estas motitas de polvo? No me extraña que luego, con tanto choque y tanta interacción, acaben surgiendo cosas inauditas como, por ejemplo, la vida.

Conclusión: sí, el trasiego de la estrella es una locura. Mucho trajín en sus últimas etapas. Pero qué me dicen de la vida de una mota de polvo…

Supeditada a las presiones, intentando no sucumbir a los vientos estelares. Una sencilla mota de polvo suspendida en algo muy parecido al vacío. Tras un intenso viaje allí está, en un silencio sórdido que todo lo inunda. Cuántas cosas podría contarnos una mota de polvo…

Mientras, seguimos preguntándonos cuál fue la semilla a partir de la cual nació.

Su origen. Por qué.

Todo es un misterio… todavía.

EPÍLOGO:

No quiero dejarles sin algo más de información (¡como si fuera poca!) sobre el futuro. Sepan que cada vez nuestros instrumentos ven mejor y más lejos. Y que eso que tanto nos inquieta a los astroquímicos (¡Alerta! ¡Palabro! Corrijo:)… a los que estudiamos, entre otras cosas, qué condiciones se dan en las zonas de las estrellas evolucionadas donde se forma el polvo, algún día será otra historia, con otros protagonistas. Mientras tanto, observamos nuestras estrellas, soñamos en nuestros laboratorios y seguimos investigando rodeados, a veces, de polvo no tan cósmico, de recortes y ausencias, de éxitos y pérdidas, en un camino con un único fin. Porque, sean quienes sean nuestros protagonistas, ya sea una estrella o una mota de polvo, nuestro viaje es hacia el conocimiento.

*Una versión adaptada de este cuento participó en el certamen «Inspiraciencia» 2014, en la categoría de relato corto para adultos.

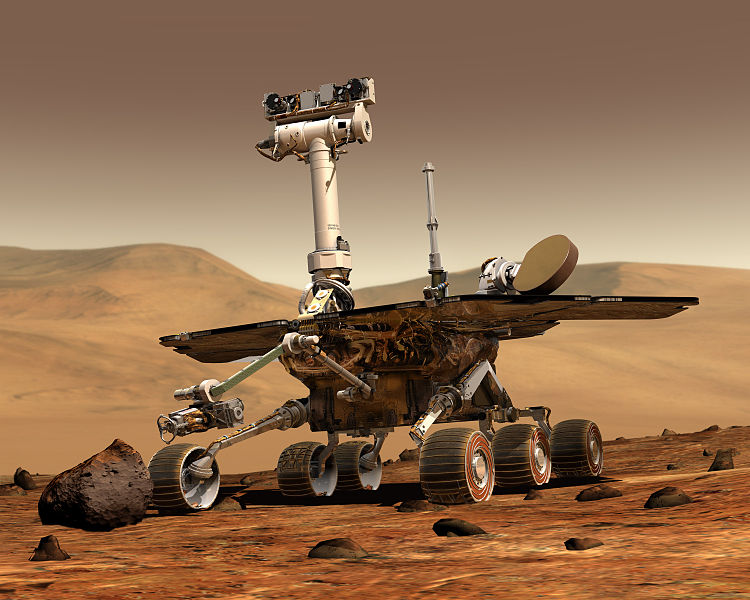

La superficie árida de aquel lugar del planeta permanecía inamovible, silenciosa, casi absurda. No era normal por aquellos lares. Allí, en su pequeño círculo, debían estar en constante movimiento, simulando vida, simulando actividad. Un viento rojizo empeñado en dar sentido a las tormentas de polvo quiso restablecer la situación. Quería llevarse lo que podrían ser pensamientos, transmisiones eléctricas que flotaban en un espacio irreal y olvidado. Información. ¿Tal vez una débil señal? Una oportunidad, quizás, de seguir comunicándose, de estar…

La superficie árida de aquel lugar del planeta permanecía inamovible, silenciosa, casi absurda. No era normal por aquellos lares. Allí, en su pequeño círculo, debían estar en constante movimiento, simulando vida, simulando actividad. Un viento rojizo empeñado en dar sentido a las tormentas de polvo quiso restablecer la situación. Quería llevarse lo que podrían ser pensamientos, transmisiones eléctricas que flotaban en un espacio irreal y olvidado. Información. ¿Tal vez una débil señal? Una oportunidad, quizás, de seguir comunicándose, de estar…